デザインテクノロジーファイルPCBレイアウト編

この記事を購読こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

こちらの記事の感想をお聞かせください。

はじめに

デザインテクノロジーファイルに関する記事の第1弾、第2弾に引き続き、今回は第3弾のPCBレイアウトのデザインテクノロジーファイルについて紹介していきます。

PCBレイアウトのデザインテクノロジーファイルは多彩かつ、詳細に設計操作を設定することができます。また、DRC等の設計診断(設計ミス検査)に関する設定もデザインテクノロジーファイルで編集、保存、出力することができます。

Design Technologyウインドウ基本知識

基本操作

初めにデザインテクノロジーファイルの基本事項について説明します。まずはDSPCBをPCB(レイアウト)モードにしましょう。

PCBモードになったらSettings > Design Technology...を選択します。

Design Technologyウインドウが開きます。

PCBモードにおけるDesign Technologyは以下の10個のカテゴリが存在します:

- Pad Styles

- Text Styles

- Line Styles

- Track Styles

- Layers

- Layer Types

- Nets

- Net Classes

- Spacings

- Rules

ヘルプ

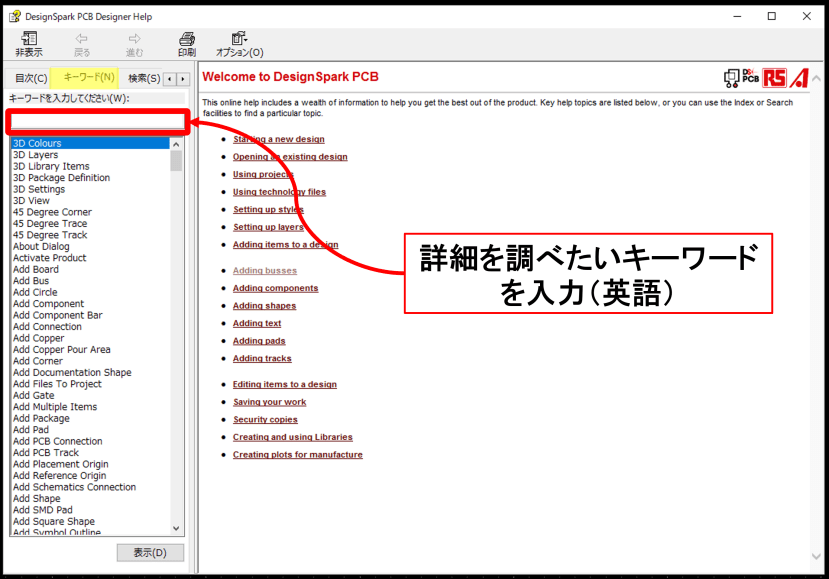

全てのデザインテクノロジーファイルの項目について説明するのは分量的に難しいので、本記事では重要な部分をピックアップして説明します。さらに詳細な情報を知りたい場合は、Help > Contentsを参照してください。

キーワードタブを開き、その下の項目にキーワードを入力すると調べたい内容が出ます。なお、説明文は全て英語です。

PCBにおけるDesign Technologyの共通操作事項

各カテゴリについて説明する前に大多数の項目、特にスタイル設定に共通する操作を説明します。

スタイルを追加する場合は、各カテゴリ(タブ)にある右側のAdd Style...またはAdd...ボタンで新規にスタイルを追加することができます。すでにあるスタイルに変更を加える場合にはそのスタイルを選択した状態でEditボタンを押して変更します。選択したスタイルを基に、新しいスタイルを新規に作成する場合はCopy Style Asで作成します。

上記の操作ではいずれの場合もスタイルの編集画面が表示されて、スタイル名やスタイルの幅などのそのスタイルに必要な情報を入力するウインドウが表示されます。

Design Technologyウインドウからスタイルを削除するには、削除したいスタイルを選択してDeleteボタンを押します。

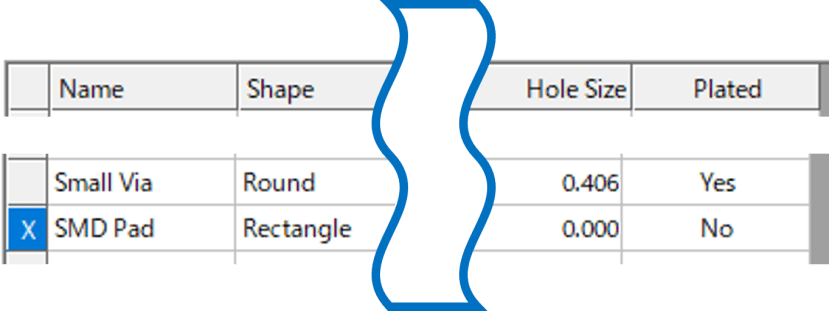

現在のデザインで使用されている項目には、下2つ目の図のようにスタイル名の左側に×マークが入っています。これ以外の現在使われていないスタイルをすべて一括削除する場合は、Delete Unusedボタンを押します。

Design Technologyウインドウ以外での編集方法

スタイル変更はDesign Technologyウインドウ以外にも、プロパティで行うことが可能です。下図のように変更したい要素(パッド、配線など)を選択、右クリック > Propertiesを押します。

下図はトラックとパッドのプロパティ画面です。

各プロパティウインドウのStyle項目(下図ハイライト)部分で、現在使用されているスタイル名と、そのスタイルが持つ各値が表示されています。また、スタイル名と必要な設計パラメータを入力すると、新規にスタイルを作成することができます。

新規にスタイル作成する際は、プロパティウインドウを閉じるときに追加するかを問われますので、OKをクリックして追加します。

※パッドスタイルではPad Style Overrideにチェックを入れることで、スタイルの編集と新規スタイルを作成することができます。

紹介したアイテム以外にも基本的には同じようにプロパティでスタイルの変更・追加が可能です。

スタイルの単位

入力する各数値の単位については現在デザインで使用している単位が使われます。単位のデザインテクノロジーファイルに関する説明はこのシリーズの第1弾の記事を参照してください。

Design Technologyウインドウ要素別説明

ではここからはカテゴリごとに重要な部分を説明していきます。

Pad Style

Pad Styleでは基板上のパッド(Pad)とビアのスタイルを編集できます。回路図モードのパッドスタイルではパッド幅とパッド形状を変更できましたが、PCBではこれらに加えてドリルホールの情報も変更することができます。PCBの項目だけ下に説明します。その他の設定項目は第2弾の記事を参照してください。

- Length:スタイルの中で「長い」辺の長さを定義します。この項目はrectangle(長方形)、oval(楕円形)、bullet(弾形)のいずれかのスタイルでのみ変更可能です。

- Corner:面取りや丸みのある矩形スタイル(Rounded Rectangle、Chamfered Rectangle)のコーナー(Corner)の半径を定義します。Annual形状では内径を定義しており、Target形状では線と円の太さを定義します。

- Hole Size:パッドの穴(ドリルの穴)の大きさを定義します。この値は必ずパッドの幅よりも小さく、かつ、製造できるパッド外形との間隔を持つ必要があります。また、表面実装パッドにおいては必ず0の値にする必要があります。

- Plated:ドリルの穴を貫通させるかを選択できます。スルーホール部品ではYes、表面実装部品(SMD)ではNoにします。

Text Style

Text Styleではデザインに使用するフォントなど、テキストに関するスタイルを編集できます。テキストスタイルの編集は回路図モードと同一です。

Line Style

Line Styleはデザインに使用するラインアイテム、シンボルアウトライン、シルクスクリーン、ボードアウトラインなどに使用されます。PCBではコンポーネントのアウトラインスタイルを編集するのがメインです。ラインスタイルの編集は回路図モードと同一です。

Track Style

Track Styleでは配線の幅を編集できます。Track StyleはPCBモードのみの項目です。

Track Styleタブのウインドウを見ていきましょう。ウインドウには上図の様に各スタイルにNameとWidthがあります。

デフォルトではPower Min、Power Nom、Single Min、Single Nomというスタイルが存在しており、配線する際にはその配線のネットクラスのシングル線、電源線を基準に自動で選択され、使用されます。

スタイルの線幅を変える際にはWidth列を編集します。編集するには編集したいスタイルのWidthの数値を変更するか、スタイルを選択して右のEditボタンから編集します。

Layer

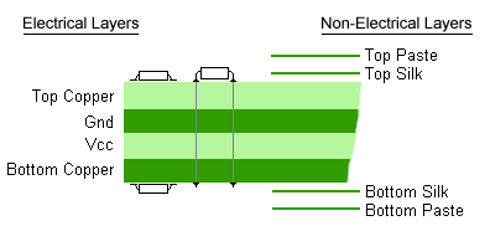

Layerは作成するプリント基板の物理的な構成を詳細に設計するためのものです。レイヤーもPCBモードのみの項目です。デザインで使用するコンポーネントはすべて、必ず少なくとも1つのレイヤーを使用しています。

デザインで使用されるレイヤーは電気層(Electrical)か非電気層(Non-Electrical)のいずれかが選択されています。また追加できるレイヤーの数に制限はありません。もちろん、削除することもできます。しかし、レイヤーを削除するには注意が必要です。レイヤーを削除する場合は現在使われていないレイヤーのみになります。基本的に、レイヤーの数は回路図からTranslate To PCBの際に事前に設定されますので、あまり削除は行わない方が良いです。

では、少し本題から離れてレイヤーの構成についてお話しします。下図は電気層(トップカッパー、GND、VCC、ボトムカッパー)とそれに付随する非電気層、部品が搭載された基板断面図です。基本的に、レイヤーの数というのは電気層の数で示されています。つまり下図の基板は4層の基板となります。2層であればトップカッパーとボトムカッパーだけになります。

非電気層はソルダーマスクペースト層やシルクスクリーン層など、電気を流す役割、操作する役割を持たない設計情報が含まれています。ドキュメント作成時にもドキュメント用の非電気層が作られます。

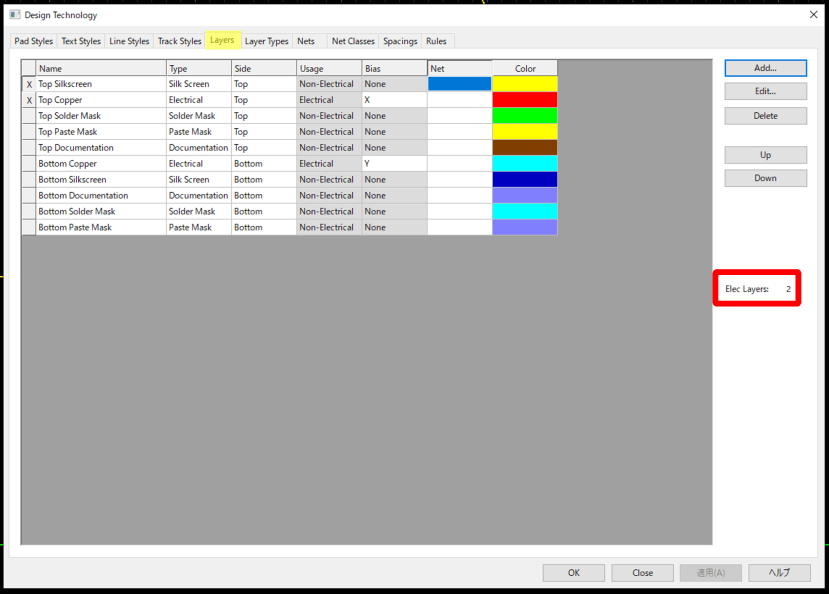

では本題に戻ってレイヤーのDesign Technologyウインドウについてみていきます。

ウインドウには現在のデザインで適用されているすべてのレイヤーと、そのレイヤーの各種パラメータが表示されています。これまでのスタイルの項目と同様に、グリッドで直接変更するか、編集したいレイヤーを選択して右側のEditボタンから編集することが可能です。また、ウインドウの右下にはElec Layersとパラメータがあり、この数値がデザインしている電気層の数を表しています。

ウインドウ右側にあるUpとDownのボタンはリスト内の順番が変わり、表示優先度も同時に変更されます。順番は製造される順番に準拠されており、Topサイドに関連するものが上側、Bottomサイドに関連するものが下になっています。また、Bottomサイドに関連するレイヤーを、Topサイド関連のレイヤーより上にすることはできません。逆も同様に、Topサイドに関連するレイヤーをBottomサイドに関連するレイヤーより下にすることもできません。

では、レイヤーの各要素について説明します:

- Name:各レイヤーは一意の名前が付けられます。この名前は部品の配置や配線をする際に表示されるものですので、できる限りわかりやすい名前にしてください。また、別のレイヤーと名前が被らないようにもしてください。

- Type:該当レイヤーがどのような機能を持っているかを示しています。

変更する場合はドロップダウンメニューを開いて、該当する項目を選択してください。※Noneとすることもできます

この項目は次に紹介する「Layer Type」で追加・削除することができます。 - Side:レイヤーが関連するサイドを定義しています。Top、Inner、Bottomからいずれかを選択します。

同じレイヤータイプで異なる面(TopとBottom)にある2つのレイヤーは関連があります。Sideを正確に設定することで、デザイン上のいずれかのアイテムのレイヤーを変更したときに、反対側の対応するレイヤーにも対となる変更が適用されます。例えば、部品を側面間で素早く反転することができます。

Innerは、一般的にはトップとレイヤー間の”電気レイヤー”に該当する場合のみに選択します。 - Usage:レイヤーの使用方法(用途)を定義します。電気(Electrical)か非電気(Non-Electrical)のどちらかが選択されています。この項目はTypeを基にして自動的に設定されるため、ユーザーが直接変えることはできません。設定変更は後述するLayer Typeで行えます。

- Bias:電気レイヤーのみの項目で、Autorouter(自動配線)とPower Plane(パワープレーン)機能で使用される設定です。選択できる項目はNone、X、Y、No Tracks、Minimum Tracks、Power Planeです。

X、Y、No Tracks、Minimum TracksについてはAutorouter(自動配線)をする際の項目で、XとYは自動配線する際に優先されるトラックの方向を示しています。No TracksとMinimum Tracksについては自動配線の際にそもそも自動配線をしないか、最小の線幅で配線するかを選択します。

Power PlaneはPower Plane機能を使う場合に選択します。Power Planeを選択した場合、次に紹介するネットを選んでください。 - Net:電気レイヤーでかつBiasでPower Planeを選択している場合に変更できます。変更する場合は、ドロップダウンメニューから現在使用しているデザインのネットの中から選択します。

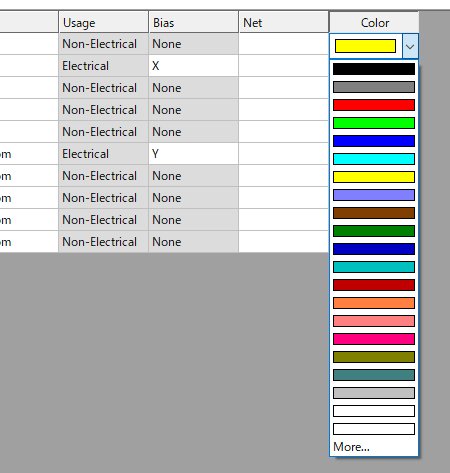

※Bias、Power Plane機能オフのレイヤーでも変更することはできますが、設定を変えても特に変化はありません。 - Color:レイヤーの色を定義しています。色の変更はドロップダウンメニューか、Moreで所望のカラーを選択します。

既存のレイヤーを変更する場合は、そのレイヤー上のすべてのアイテムの色が指定された色に変更されますのでご注意ください。また、色の変更は後のカラー設定でも変更できます。

Layer Type

Layer Typeでは先ほどのLayerの項目にあったTypeを設定できます。デフォルトでは下の5つの項目があります。

ここではレイヤーの種類分けを、電気/非電気やパッド種類、サイズなどから行えます。各列について説明します:

- Name:レイヤータイプの名前です

- Usage:電気、非電気かを選択します

- Surface Sym. Pads:表面実装用のパッドの表示の可否を選択します

- All Layer Sym. Pads:全てのスルーホールパッドの表示の可否を選択します

- Surface Free Pads:表面実装用の「フリーパッド」の表示の可否を選択します

- All Layer Free Pads:全ての「フリースルーホールパッド」の表示の可否を選択します

- Vias:全てのビアの表示の可否を選択します

- Placement:DRCでコンポーネント間のチェックを行う際に基準値を特異に決定するかどうかを選択します

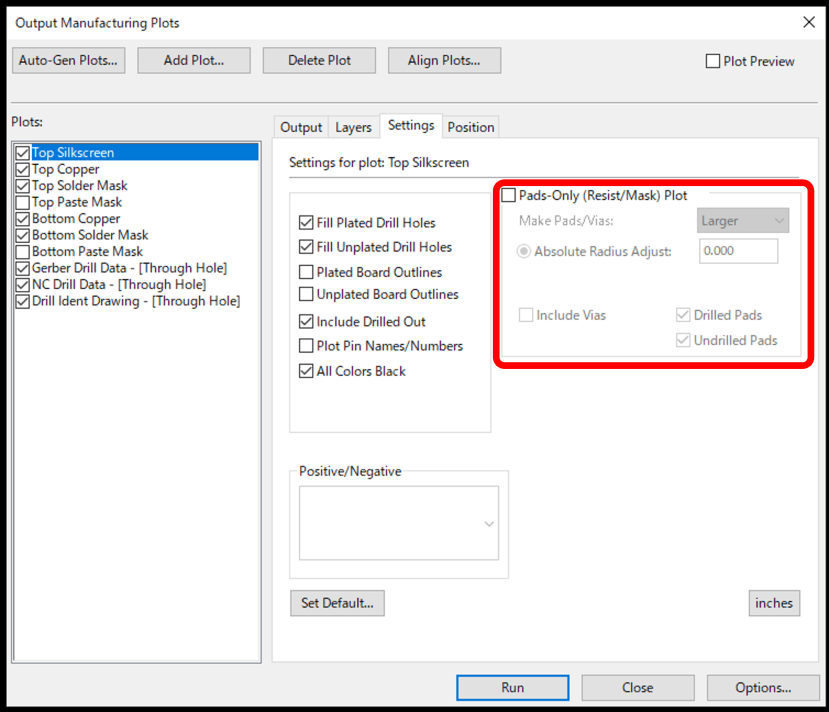

Surface Sym. Pads~Viasまでのオプションは、表示メニューのオプションと一緒に使用すると、指定されたレイヤーの制御と表示を一括で行うことができ、選択に応じてパッド/ビアの表示をオン/オフできます。また、OutputメニューのManufacturing Plotsオプションと一緒に使用すれば、これらのスイッチは該当タイプのレイヤーのプリンターまたはプロッタに出力されるパッド/ビアを指定できます。選択したレイヤーの指定したパッド/ビアはプロットダイアログの「Pads Only Plots」の実行前に適用されることになります。

Pads Only Plots

ガーバーデータや設計データをプリントする際に使用する「Manufacturing Plots」のダイアログに存在します。この項目をオンにすると、選択されたプロットに対して「パッドのみ」の出力が生成されます。項目がオンになると、下部にある設定セクションが有効になります。ソルダーレジストマスクに設定する場合、実際に形成されるパッド/ビアは設計値からずれることがあるため、一般的にはこれらの設計値は少し大きめに設定する必要があります。この場合、Make Pads/Viasの項目をLargerに選択して、その下の数値欄にどれだけ大きくするかを入力します。また、SMTパッドに使用されるソルダーペーストマスクに設定する場合、パッドの時とは反対に設計値よりも小さくなる可能性があり、設計値を少し小さめにする必要があります。そこで、Make Pads/Viasの項目をSmallerに選択して、数値欄でどれだけ小さくするかを選択します。

Net

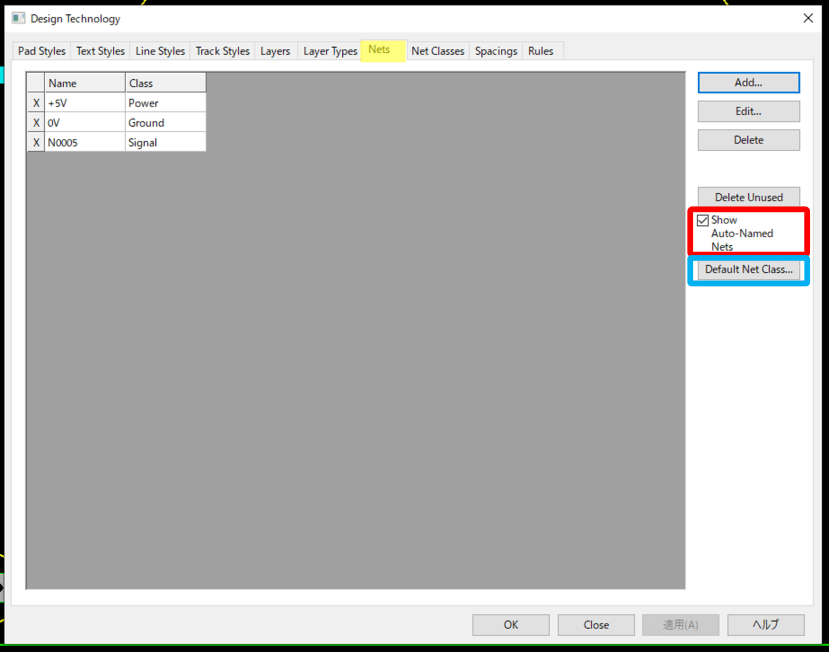

Netsではネットアイテムについてのクラスを変更することができます。基本的な考え方は回路図編と同じです。

ネットはコンポーネント間を結ぶアイテムです。このアイテムはN0001やN0521等のシステム自動割り当て名(Auto-Named Nets)から、Gnd、Vccなどのユーザー定義名のいずれかを必ず持っています。さらに、ネットは必ずどれかの「ネットクラス」に所属しています。ネットクラスは次に紹介するNet Classで設定できます。

Show Auto-Named Netsは自動割り当て名のネットを表示するか、その設定編集を可能にするかを選択できます。Show Auto-Named Netsの下部にある、Default Net Class...は、新しくネットを引く際に特別な条件が課されていない場合、どのネットクラスに所属するかを設定するものです。デフォルトではSignalとなっています。

Net Class

ネットクラスは前述したネットに使われる設定です。こちらも基本的な考え方は回路図編と同様です。

同じネットクラスに割り当てることで、共通の設定・操作事項が適用されます。回路図からPCBを生成する際に、回路図でのネットクラスを参照して、PCBのテクノロジーファイルに名前が一致するクラスを探します。一致する名前が見つかった場合、そのクラスを適応します。

ウインドウには現在の設計で使用されているすべてのネットクラスが表示されています。通常はSignal、Power、Groundとなっています。また、それぞれのクラスには設定要素があり、これらの現在の値が表示されています。

では、各要素についてみていきます:

- Name:クラス名

- Type:PowerかSignalのタイプを選択します

- Min. Track:編集するクラスに所属している”最小”ネットの線幅を決めます。ドロップダウンメニューで現在設計で登録されている(前述のTrack Styleにある)トラックスタイルから選べます。

- Nom. Track:編集するクラスに所属している通常のネットの線幅を決めます。選択方法と選択肢についてはMin. Trackと同様です。

- Via:編集するクラスに所属しているネットがレイヤーを移動する場合などに使用されるビアのスタイルを決めます。ドロップダウンメニューで現在設計で登録されている(前述のPad Styleにある)パッドスタイルから選べます。

上記、Min. Track、Nom. Track、Viaで指定した値はAutorouterの場合にも使用されます。

Spacing

SpacingはDRC(オンラインDRCも含む)で、デザインに”スペーシング(間隔)”に問題がないかをチェックするための重要なパラメータ設定ができます。

ウインドウにある各数値はその数値の最左と最上にあるアイテムとの最低クリアランス量を表しています。この量の単位は現在設計している(開いている)設計単位が適用されています。

例えばトラックとパッドであれば、下図の赤い部分が数値となり、この部分を変更すれば最低クリアランスを変更できます。また、下図青い部分はグレーアウトで数値の変更はできませんが、先ほどの赤い部分の数値が参照され、赤い場所の数値を変更するとこの部分の数値も変更されます。

スペーシングは設計・製造する際にとても重要となるパラメータです。それは、実際に製造する際にはその製造を行うマシンや委託業者の技術レベルとの関連があるからです。例えば、プリント基板を製造する際にビアをあけようとすると、ドリルの都合上、必ず設計値との誤差が生まれます。このため、部品間のスペースが極端に小さいと製造ができない、または大きくコストが上がる可能性があります。このスペーシングの設定は製造を行うマシンや、委託業者の要件に合わせて設定しましょう。

Rule

RuleではDRCに用いるパラメータ(ルールパラメータ)が設定されています。このパラメータを編集することで製造を考慮した設計が可能です。

Power Plane

パワープレーン(Power Plane)は、パワープレーンで用いるサーマルリリーフとアイソレーションのギャップを定義しています。この値はPlane Connectionの設定によって上書きされないパラメータでパッドやビア、基板外形との間隔を定義しています。

※パワープレーンとは電源層のことで、電源電位のベタ箔(Pour Copper)を指しています

特にベタ箔は適用するエリアのアイテムに影響するため、設定するエリア上で指定することもできます。エリアに対してルールが設定されている場合は設計レベルで定義されたルールよりも優先的に使用されます。ですが、製造段階で作成されるフルパワープレーンの場合、設計レベルのルールのみが適用されます。

パワープレーンの最初のドロップダウンメニュー項目ではデザイン全体のデフォルト設定を指定することができます。また。接続可能なアイテムのタイプ(表面実装パッド、スルーホールパッド、ビア)の設定をこの項目で上書きすることもできます。特定の設定条件がない場合はDefaultを選択して、変に設計ルールを上書きしないようにしましょう。Default以外に設定すると、ビア、パッドの設定を上書きするかのチェックボックスが現れます。チェックを入れると、下部の項目が記入できるようになり、その値がそれぞれの設定を上書きします。

2番目のドロップダウンメニューでは、サーマルスポークを使用するかの可否を選択します。使用する場合については、その形状をいくつか選択できます。ドロップダウンメニューの選択肢の詳細は以下の通りです:

- Orthogonal Spokes(直交スポーク):デザインの原点を基準として0度方角に向け線を引きます。複数のスポークが設定されている場合は基準となるスポークから90度角度をずらして配置します。

- Angled Spokes(角度付きスポーク):デザインの原点を基準として45度方角に向け線を引きます。複数のスポークが設定されている場合は基準となるスポークから90度角度をずらして配置します。

- Prefer Orthogonal Spokes(角度付きスポークを優先):スポークは45度方角を優先しますが、角度をつけても十分な数のスポークが設定できない場合は直交モードで配置します。

- Isolated From Plane:全てのビア、パッド(パワープレーンと同様電位も含む)はパワープレーンが絶縁され、スポークは設定されません。

- Not Isolated (Flooded):パワープレーンとの分離ギャップをなくし、アイテム(ビア、パッド)の真横に直接接続されます。

- Adjacent (Touching):パワープレーンとの分離ギャップをなくし、アイテム(ビア、パッド)を真横に直接接続するだけでなく、そのアイテムまで浸食します。

Isolation Gapはパッドとパワープレーンとの間隔を示すとともに、接続されたパッドの周囲のサーマルリリーフプロフィールの幅を指定するものです。Spoke Widthは、適切なパッドとパワープレーンを接続するサーマルリリーフウェブの幅を設定できます。

スポークの追加など本数変化は、Number of Spokesの数値を変更します(デフォルトでは4本です)。スポーク設置の方向は上記のドロップダウンメニューの設定が尊重されますが、スポークの本数や設計によっては設置角度が変更されることがあります。Minimum Spokesはパワープレーンに接続するアイテムに使用される最低スポーク数を設定します。設計によって、Number of Spokesの数値が適用できない場合があり、その場合の最低スポーク数です。このスポーク数が確保できていない場合、DRCでエラーが出ます。

パッドとドリル

ドリルスペーシングは、ドリルホール間の最小許容ギャップを定義しています。Min Pad Annular Ringは、スルーホールのパッドとビアで許容される最小の銅の幅を定義しています(下図参照)。

Min Paste Sizeは小さなパッド上のソルダーペーストが異常に小さくなるのを防ぐために、サイズの小さい層の許容最小サイズを定義しています。

コンポーネント間隔

DRCのComponent Spacingチェックに使用される間隔です。ですが、基本的にこの値は前述のSpacingで設定しているため、ここでは定義しなくても良いです。

トラック

Minimum Line Widthは、トラックなどの銅線やストロークテキストの線幅の最小値です。これは誤って銅線が異常に小さく設定されるのを防ぐためのパラメータです。

Design Technologyウインドウまとめ

以上がDesign Technologyウインドウで変更できるデザインテクノロジーファイルの内容です。とても長くなりましたので、簡単に下にまとめます:

- Pad Styles:PCB上のパッド/ビアに関する形状、配置の設定です。

- Text Styles:基板に配置するテキストの設定です。大きさ、フォントなどの設定が可能です。

- Line Styles:”基板の線”のスタイルに関する設定です。配線ではなく、アイテムに使用する線です。例:コンポーネントのシルクスクリーン、基板外形線

- Track Styles:配線の幅設定です。

- Layers:レイヤーに関する設定です。使用用途やバイアス設定、表示の色が設定できます。

- Layer Types:上記のLayersのTypeの項目を設定できます。電気、非電気の設定やスルーホールパッド、表面実装パッドの表示の可否などを設定できます。

- Nets:ネットアイテム(配線)に関するクラスの設定です。配線が所属するクラスを変更することができます。ユーザーが定義したネットはもちろん、自動割り当て名のネットも編集できます。

- Net classes:上記Netsのネットクラスに関する設定です。既存のSignal、Power、Groundの設定編集はもちろん、新たにクラスを追加することもできます。

- Spacings:DRCのスペーシングに関する設定です。トラック同士や、パッドとトラック間などアイテムとの間隔を細かく編集できます。この設定値より低いとDRCでエラーが出ます。

- Rules:DRCに関する全般的なパラメータ設定とパワープレーンに関する設定です。特に、スポークの本数や配置形状を設定できます。

カラー設定

続いてカラー(色)の設定についてです。回路図編と同様にPCBでもカラーの設定はDesign Technologyウインドウに含まれませんが、こちらの設定もデザインテクノロジーファイルで扱われます。カラー設定をデザインテクノロジーファイルとして保存、出力すれば他のデザインの標準色として設定することができます。

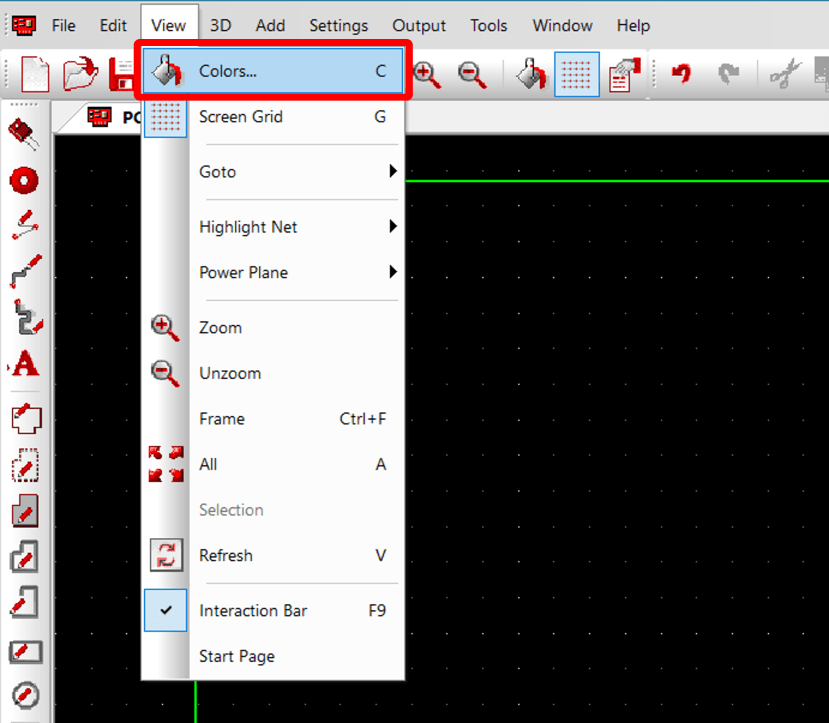

設定ウインドウはView > Colorsまたはショートカットキー"C"で開くことができます。

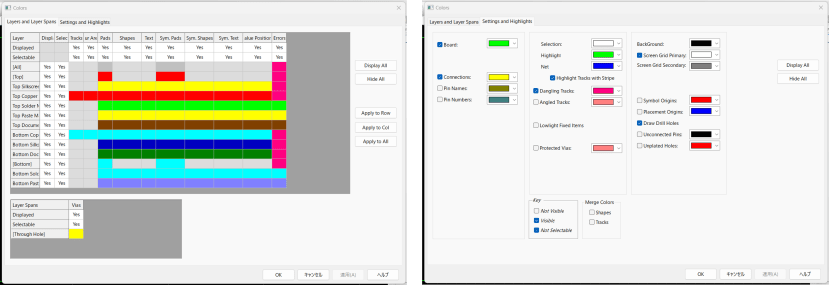

PCBでのカラーウインドウは2つタブがあります。

各タブの機能についてそれぞれ説明します。

Layers and Layer Spans

ではこのタブの上部と下部の説明を行います。

Layers

レイヤーとコンポーネントごとの色を変更できます。1行目と1列目(下図赤線)にはそのレイヤー、アイテムを表示するかをYesかNoで選択できます。また、2行目と2列目(下図緑線)には”選択されたときに”レイヤー、アイテムを表示するかを選択できます。

また、それぞれのカラーボックスはその最左列と最上行にあるレイヤー、コンポーネントに対応したカラーとなっています。例:PadsとTop Silkscreen交差するボックスはパッドの表側のシルクスクリーンの色を示しています。

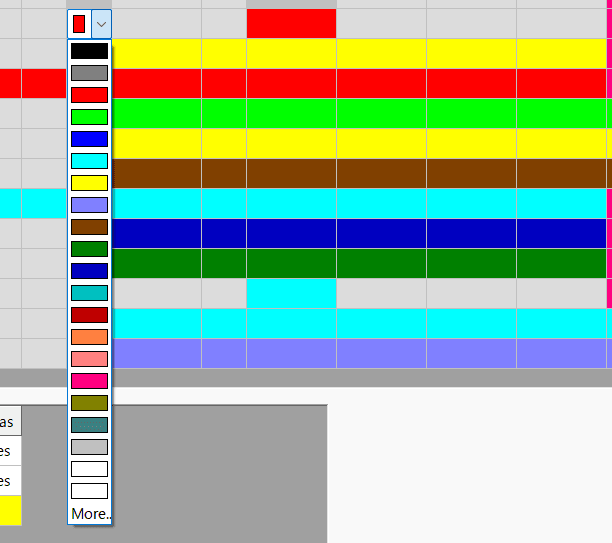

カラーボックスをクリックすると色を変更できます。

色選択の下部のMore...ではカスタムにカラーを選択できる、カラー設定ウインドウが開きます。

このウインドウではRGBでの色設定が可能です。また、「色の追加」ボタンで色を追加すれば、先ほどのドロップダウンメニューに追加することもできます。このドロップダウンメニューの設定もデザインテクノロジーファイルに保存されます。

さらに、色を一気に変えたい場合にはウインドウ右中部にあるボタンを使用します。

Layer Spans

ウインドウ下部にあるLayer Spansエリアはレイヤーをまたいで接続性を持つアイテム、つまりビアに関する設定を変更できます。注意してほしいのが、ここでの設定変更はあくまでビアのみでパッドは含まれません。配線がレイヤーをまたぐ際に使用されるという意味でビアの表示設定を編集します。

設定変更方法は上部と同様でDisplayedで表示の可否、Selectableで選択された場合の表示の可否、最下部で表示する場合の色を変更できます。

特殊なプリント基板レイヤー

デザインにはレイヤーのグループを表す3つの特別なレイヤー区分があります。それは[All]、[Top]、[Bottom]です。Allはすべてのレイヤーに関係するものです(穴など)。TopとBottomは、主体を置いている側面を示しています。アイテムはグループ内のレイヤーのいずれかに属し、これらのレイヤー区分のうち必ずどれか一つに分類されます。例えば、<Top Side>のパッドはTopの電気レイヤーに所属し、レイヤーグループの[Top]に分類されます。

これらの特別なレイヤー区分毎にもカラーの設定変更が可能です。例えば、[Top]レイヤーの可視性または選択性をオフにすると、個々のレイヤーの設定を変更することなく、そのレイヤーグループに所属しているアイテムが全て隠され、選択不可能になります。以上のようなオーバーライド操作が可能です。

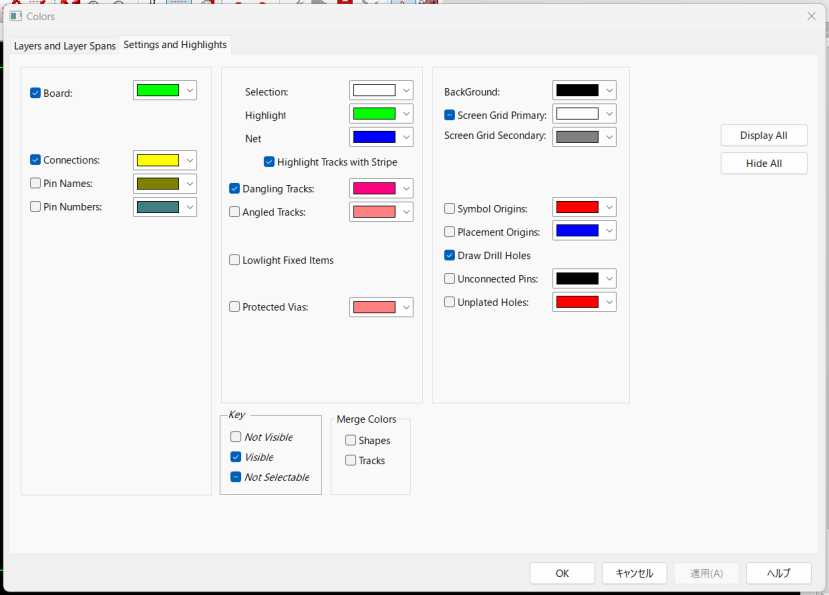

Settings and Highlights

では2つの目のタブについて説明します。このタブは回路図編の時と同様の設定です。

1つ目のタブと同様に、各項目にはそれぞれ色を変更できるドロップダウンメニューがあります。これを開いて変更したい色を選択します。また、More...ではカスタムカラーを別ウインドウで設定できます。

では、このタブの要素のいくつかについて説明します。

- Symbol Origins:デザイン内の各シンボルの起源点を表示の可否とその色の設定です。表示をオンにするとコンポーネントの位置起源点を選択した色の丸に×印が付いたマークが追加されます。

- Placement Origins:デザイン内の各シンボルの配置”原点”の表示の可否とその色の設定です。表示をオンにするとコンポーネントの配置原点を表す点を選択した色の丸に×印が付いたマークが追加されます。

- Draw Drill Holes:スルーホールパッドおよびビア上のドリルホールの背景色が円形で表示されます。このドリルホールサイズは、パッドやビアで使用されているPad Styleで指定されます。

- Angled Tracks:直交していない(XまたはYと並行ではない)トラックをハイライトすることができます。これは、デザインエラーの原因になる誤って位置合わせしたトラックを検出するのに便利です。

- Lowlight Fixed Items:コンポーネントやテキスト等、プロパティで固定(Fixed)とされているアイテムが目立たなくなります。

- Unconnected Pins:ネット上にない全てのピンがハイライトされます。

- Unplated Holes:メッキされていないドリル穴がハイライトされます。このオプションはデザインでドリル穴を用いている場合(Preferencesで有効にした場合)にのみ機能します。

- Merged Coloursのチェック項目:この機能を使用すると、別のレイヤーにあるアイテムと操作しているレイヤーにあるチェックしたアイテム(ShapeかTrack、もしくは両方)が重なった場合に2つの色を混ぜた色で表示されます。

カラー設定まとめ

以上でカラー設定に関する説明は終わりです。これらの設定は一度設定した場合に後述する「デザインテクノロジーファイルの出力」で出力して、別のデザインで読み込むことで再利用することができます。設定項目はとても細かく設定することができますので、ユーザーの好みに合わせることで設計ミスを防ぎ、設計を効率化することができます。

デザインテクノロジーファイルの出力

ここまでPCB(レイアウト)モードの設計ルールを編集する方法を紹介してきました。自分好みに変更したDesign Technologyファイルを他のデザインでも使用したい場合には、デザインテクノロジーファイルを出力することで再利用することができます。

デザインテクノロジーファイルを出力する方法は、このシリーズの第1弾である「プリント基板の設計ルールを統一化」のテクノロジーファイルを使った設計ルールの再利用の章で紹介していますので、そちらをご覧ください。

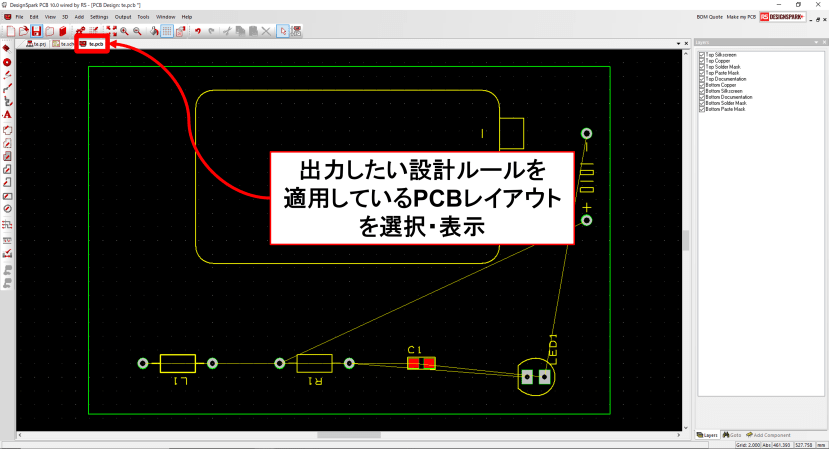

出力する際の注意として、PCBのデザインテクノロジーファイルを出力したい場合は出力操作を行うウインドウでは必ず、出力したい設計ルールを使用しているPCBモードのウインドウを操作している状態にしてください。

上図の例では、te.pcbデザインファイルで出力したいデザインテクノロジーファイル(設計ルール)があるとしています。この際に、ウインドウではte.pcbのファイルが開かれて操作できる状態になっている必要があります。もし、te.schやte.prjなどのファイルがウインドウで表示されていると、別のデザインテクノロジーファイルが出力されてしまいます。

まとめ

以上でデザインテクノロジーファイルのすべての項目に関する説明を終わります。前回までの記事を読んでいただいた方は、これで共通、回路図、PCBすべての設計ルールについて学習したことになります。PCBについても回路図同様、説明しきれなかった細かい設定も多数あります。もし、機能について不明点がありましたらDSPCBのフォーラムまたは、こちらの記事のコメント欄にお書きください。

また、紹介した機能のほんの一部を除いて、ほぼすべての機能が無料でお使いいただけます。

シリーズ一覧

第1弾:プリント基板の設計ルールを統一化:デザインテクノロジーファイルの基本事項と共通設定

第2弾:デザインテクノロジーファイル回路図編(Coming Soon...)

コメント