DesignSpark Mechanicalのすゝめ

この記事を購読こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

こちらの記事の感想をお聞かせください。

2021.02.06 追記

この記事はDesignSpark Mechanical ver5をベースに作成しています。Ver6から大幅に仕組みが変わっており、使えなくなっている機能もあるため、詳細はこちらをご参照ください。

3DCAD、諦めていませんか?

会社の規模によって高額なライセンス料がかかってしまったり、手元のPCスペックが貧弱すぎて3DCADが動かなかったりと、様々な理由から3DCADの利用を諦めてしまっている方がいるのではないでしょうか?そこで今回の記事では、そんな方々でも使用可能なDesignSpark Mechanical(DSMech)を、有名な3DCADソフトウェアであるAutodesk社Fusion360やInventorと様々な項目において比較し、紹介していきたいと思います!

そもそもDSMechってどんな3DCADソフト?

Figure.1 DSMechの操作画面

DSMechは、商用利用・企業規模問わず無料で使用可能な3DCADソフトです。3DCADの複雑な部分を排除することで、シンプルな操作感と非常に軽量な動作を実現しており、Intel Atom®等を搭載したタブレットPCでも動作させることができちゃいます。機械設計者の方だけではなく、趣味でちょっとだけ3DCADをかじってみたい方や、製造部門からもらったCADデータをお客様にサクッと見せたい営業職の方、CADデータを確認したい法務部の方などなど、本業ではない方にも簡単にお使いいただけるものになっています!

DSMechの歩き方

DSMechの立ち位置

Figure.2 モデリング中の様子

DSMechは3DCADの中でも、自動車等の大規模な設計・開発ではなく、小型で部品数の少ない機器の設計・プロトタイプ開発を目的とした3DCADソフトウェアです。シンプルさゆえに細かい調整等は難しいものの、小規模の設計開発では十分な機能が揃っています。ペイントソフトで例えるなら、プロが使用するAdobe社のIllustratorではなく、Windowsに標準搭載されているペイントのようなものだと考えるとわかりやすいかもしれません。直感的に操作ができて、誰でもパッと使うことができる、そんな3DCADソフトがDSMechです。

DSMechの操作性

「ダイレクトモデリング」を採用することで、まるで粘土をこねて形を作っていくような操作性を実現しているのがDSMechの特徴です。これに対して、Inventorのような「パラメトリックモデリング」を採用している3DCADでは、寸法等を固定することで様々な拘束条件を作り、それらの履歴を残しながらモデルを作成します。この履歴を編集することで、途中で仕様変更が入った際に修正することが可能ですが、深く考えずにモデル作成や修正を行うと、前提としていた拘束条件が崩れてしまい、形状が壊れてしまうことがあります。ダイレクトモデリングの場合は履歴に縛られず、自由に形状の再加工が可能です。経験豊富なプロにとってはパラメトリックなモデリングの方が便利に感じられる場合がありますが、3DCAD初心者や本業でない方には操作が煩雑に感じてしまうでしょう。

Figure.3 Fusion360の履歴機能

また、Fusion360はパラメトリックモデリングの簡易版のような操作感で、加えてダイレクトモデリングも可能です。非常に便利な機能が豊富で様々な形状を簡単に作成することができる反面、ソフトの動作が重く高価な高スペックPCが必要だったりします。

シンプルな機能群で手軽に3Dモデリングを始めたい初心者の方、他CADで機能が多すぎて挫折してしまった方、重い動作に耐えられない方、3Dのためだけに高スペックPCを用意できない方などには、DSMechをお勧めします。DSMechではダイレクトモデリングを採用していますが、寸法等の拘束条件をつかってスケッチをし、形状を作ることも可能です。この機能ではスケッチを終了するごとに拘束が解かれるため、パラメトリックモデリングのように形状が壊れる心配はありません。パラメトリックモデリングを採用した3DCADからの移行も安心です!(有効化の方法はこちら)。基本動作が軽いので低スペックPCでもそこそこ軽快に動作させることができます。

Fig.4 DSMechのUI

DSMechでは、Microsoft OfficeのようなUI(ユーザーインターフェース)を採用しています。使い慣れたMSOfficeのように、各種リボンから直感的に機能を選択することが可能です。さらに、ショートカットキーもOffice等のWindows用ソフトウェアと共通なので、ctrl+cでコピー、ctrl+xで切り取り、ctrl+vで貼り付け…などなど、Windowsユーザーであれば使い始めからスムーズに操作可能です!

他CADとの違いは?

オフラインで動作する

DSMechは、認証が完了していればインターネットに接続されていなくても使用することが可能です!また、3DデータもInventor等の3DCADのように、手元のPCに保存されるため、クラウド上にアップロードしたくないデータも扱うことが可能です。Fusion360はクラウドベースの3DCADなので、機密保持契約等の点から使えない方でも安心です。

低スペックのPCでも動作する

Figure.5 DSMechの動作要件

3DCADってゴリゴリのハイスペックPCが必要なんでしょ、って思っている方は多いのではないでしょうか?DSMechの動作要件を上に示しますが、どうでしょう?これを満たさないPCの方が今は少ないように思います。ご自身のPCで他CADが動かなかった方、ぜひDSMechをお試しあれ!

操作感

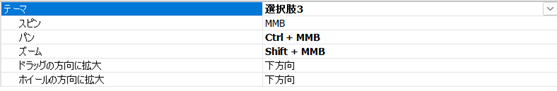

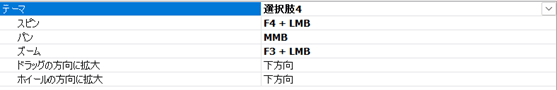

3DCADソフトは、それぞれスピンやパン、ズームなどの操作方法が異なります。DSMechの場合、これらの操作はAnsys社のSpaceClaimやPTC社のCreo、Siemens社のSolid Edgeと同様に操作可能です。これらの3DCADに慣れている方であれば、違和感なくDSMechを扱うことができます。じゃあ他の3DCAD出身者は無理にでも慣れなゃいけないの?いいえ、そんな必要はありません。DSMechでは、「ファイル」タブ > 「DesignSparkオプション」> 「ナビゲーション」から、以下の図のように、操作感を変更可能です。

Figure.6 操作感の設定

「テーマ」の部分を選択すると、簡単に他CADの設定に合わせることができます。「選択肢**」といった表記でわかりにくいですが、それぞれがどの3DCADに対応しているのか、以下に示します。

- 選択肢1 - CATIA

- 選択肢2 - Rhino

- 選択肢3 - Solidworks

- 選択肢4 - Inventor

Fusion360の選択肢はありませんが、

- スピン: Shift+MMB

- パン: MMB

- ホイールの方向に拡大: 下方向

と設定すると、同様の操作感となります!

注意: プルツールを使ったら勝手にモデルがくっついちゃった!

気づくのが遅くなり、大問題に発展するかもしれない注意点として、DSMechはプルすると触れ合っているモデルがマージされる点です。使い方によっては便利な機能ですが、他CADではあまりないものなので、この機能をオフにすることも可能です。

Figure.7 プル時のマージ設定

入出力ファイル形式

DSMechでは、以下のファイル形式を扱うことが可能です。

- DSMech用ファイル (*.rsdoc)

- Additive Manufacturing File Format (*.amf)

- Autodesk社 Drawing Exchange Format (*.DXF)

- OBJファイル (*.obj)

- STLファイル(*.stl)

- 3D PDF (ファセットのみ)

- SketchUpファイル(*.skp)

- XAMLファイル(*.xaml)

- JPGファイル(*.jpg)

- PNG(*.png)

Fusion360と比較すると、少なく感じます…拡張ソフトを購入するとSTEPとIGESも使えますが、それでも少ないですね…現在一時販売休止中

Fusion360はプロ仕様のCATIA、SOLIDWORKS、NXなんかのファイルがそのまま扱えます、すごいです。こういったファイルを良く扱う、プロの方々はFusionを使った方が絶対良いです。ただ、最低限のファイル形式が扱えれば問題ない趣味開発の方や、3Dプリンタでしか使わないよという方あたりには、DSMechで十分だと感じます。また、Fusion360にはない、AMF / 3DPDF / XAMLを使用できるのはDSMechの良い点です。AMFとはAdditive Manufacturing File Formatファイルのことで、STLファイルでは再現できなかった、色や材料、構造情報等を追加することが可能なファイルフォーマットです。カラー3Dプリンタなどで採用が進められています!

Figure.8 3DPDFの例

また、3DPDFはその名の通り、PDFファイルに3Dデータを埋め込み、Adobe社のAcrobat Readerで3Dモデルをそのまま閲覧することが可能なんです。これによって3DCADを持っていない方にもどんなモデルが出来上がったのか、見てもらうことが可能になります!(詳しくはこちら)さらにさらに、XAMLはMicrosoft社のWPFやUWPといったPC用アプリ開発や、Xamarinなどのモバイルアプリ開発の際にUIを記述するものなので、アプリ開発時の3Dシーン作成にもDSMechが使えるってことなんです!

Figure.9 UE5での使用例

また、UnityやUnrealEngineをはじめとしたゲームエンジンを使ったゲーム制作やロボットシミュレーション、3DCGソフトでの映像制作などで使用されるOBJファイルでも出力可能です!パパっとシミュレーションをしたい方や、レンダリング前の確認等に、素早く使うこともできますよ~

注意1: 設計時と3Dプリント造形物の大きさが違う!

3DプリントのためにSTLファイルを出力する際、スライサーにインポートしたら製作したはずのサイズではなかった、という声をよく聞きます。これは、出力時の単位設定がインチやフィート等で上書きされてしまっている可能性が高いです。STLファイルを保存する際、下の図のような「単位の上書き」といった部分にチェックを入れ、設計時の単位と異なるメニューが選択されていないかご確認ください。

Figure.10 STL出力時の単位設定

注意2: 3Dプリントした造形物がカクカクしてる!

スライサーにSTLをインポートしたら、下画像の左側のようにかくかくしていたことはありませんか?DSMechでは、出力するSTLファイルを軽くするために、メッシュの粗さを調整することが可能です。初期設定だと、この粗さと容量のバランスが良い、中間の設定になっています。「ファイル」タブ > 「DesignSparkオプション」> 「ファイルオプション」>「STL」から、解像度を「細かい」に変更することで、図の右のような、滑らかな面をもつSTLファイルを出力可能です!

Figure.11 STLの解像度の違い

Figure.12 STL解像度の設定項目

商用でも無料なライセンス

DSMechは、個人・商用利用問わず、どのような状況においてもライセンス料がかかりません。3DCADソフトによっては、商用利用をする際にサブスク形式で継続的にコストがかかるものや、企業内で使用する人数によって価格がどんどん高額になっていくものがあります。新人教育や非設計部門での3Dプレビュー・再編集のみに使用したいだけなのに、企業規模の関係でコストが多くかかってしまう、そんなときにDSMechへ移行することで、コスト削減が可能です!

DSMechでは対応できないこと

高度なメカ設計

Figure.13 Autodesk社 Inventorでの複雑な設計(引用: Autodesk Inventor)

3DCADを用いて、自動車のエンジンや航空機など、多くの部品が組み合わさった設計を行うことがありますが、DSMechはこういった設計に適していません。DSMechは、簡易的なアセンブリ機能は持っているものの、大量の部品を扱うことはできません。また、DSMechにはねじの自動生成機能やミラーコピー機能がないため、大規模なモデルを効率的に製作していくことも難しいです。

シミュレーション

Figure.14 Ansys Discoveryでの流体解析(引用: Ansys Discovery)

DSMechには基本的な計測機能はあるものの、流体解析や構造解析、熱解析などのシミュレーション機能はありません。そのため、製作したモデルが実際の製品として適した形、材料であるのか、DSMech内で検証することはできません。

製品の宣伝等に使用

Figure.15 Fusion 360でのレンダリング(引用: Autodesk Fusion 360)

Fusion 360のような3DCADソフトには、モデルのレンダリング機能やアセンブリアニメーション機能がありますが、DSMechにはこれらがありません。そのため、製品のモデルを宣伝用にレンダリングしたり、実際の動作を確認するためのアセンブリアニメーションを行うことができず、効率的な広報資料等の作成ができません。外部ツールを利用すればできないことはありませんが、かなり多くの手間がかかります。

まとめ

いかがでしたか?他3DCADと比較したDSMechのメリット・デメリットを踏まえ、読者の方々にDSMechが適しているのかどうか、伝わりましたでしょうか?簡単にまとめると、DSMechは

- 無料で商用利用可能

- 動作が軽い

- 初心者でも簡単に使える

- 低~中規模の3Dモデリング

- モデリングに必要な最低限の機能

- 3Dプリンタ用造形物に最適

といった特徴があります。今回の記事を通してDSMechに興味を持たれた方は、実際に使用してみてご自身の用途に最適かどうか、ぜひお試しください!また、疑問点や実際に使ってみてわかったことがありましたら、SNSやコメント等で共有していただけると嬉しいです!

#DesignSpark #DesignSparkMechanical #DSMech

公式Twitter: @DesignSpark_JP

公式Youtube: @DesignSparkJP