Environmental Sensor Development Kit(ESDK)の組み立て&計測まで

この記事を購読こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

こちらの記事の感想をお聞かせください。

縁あって"Air Quality Project" (以後、AQP)に参加できました。RSさんのオンラインセミナーに参加した際にAQPの紹介がありそのまま申し込み。みごと当選(?)したのでした。

しかし、12月初めにキットを送っていただいたものの、なかなか手を付けられず...。

年末になって、やっと「開封の儀」を迎えることができました。

組み立てた感想を先に書きますと、他人が3Dプリントで製作した筐体の組み立ては初めてということもあり、造形物の作り方など非常に勉強になりました。それはこの後の記事でちょこちょこ紹介します。

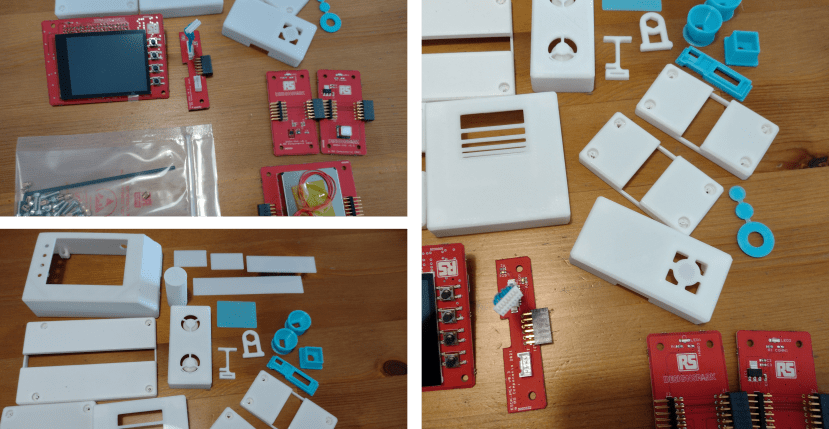

開封の儀

まずは内容物の確認です。このキットの正式名称は DesignSpark Environmental Sensor Development Kit(ESDK)。

3Dプリントされた筐体と、センサー・モニターが実装された基板、あとは固定用のネジ類です。

3Dプリントの精度も良く、筐体の反りなどはありませんでした。仮り組みをしても隙間などはなくバリなどは見当たりませんでした。

組み立てるよ!

さっそく組み立てていきます。まずは筐体へのインサートの取り付けです。

(写真:RSのサイトより[ネジ インサート RS PRO 真鍮 M3])

AQPのサイトでは「インサートはブローカー(ヒーター?)で加熱」とありますが私の場合、加熱器具がなかったこともあり、筐体のネジ穴をΦ4mmドリルで穴あけし、インサートをミニハンマーでコンコンと打ち込みました。これがピッタリとハマり、いい感じに固定できました。

個人的にも3Dプリンタを使った造形をしていますが、ESDKを組み立てることでインサートの使い方やネジ穴部の造形などかなり勉強になりました。

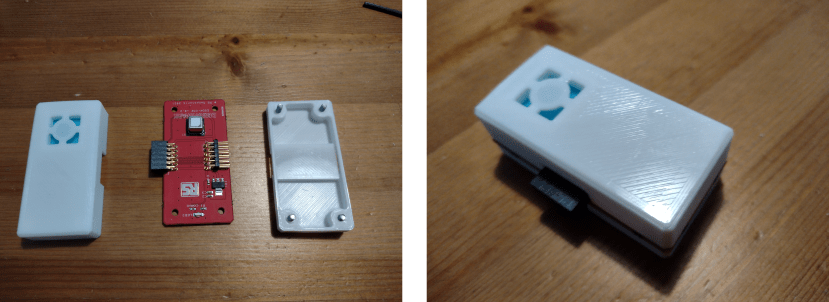

あとは組み立て手順に従ってセンサー基盤を取り付けネジ止めします。

これ(左)が こう(右)なります。

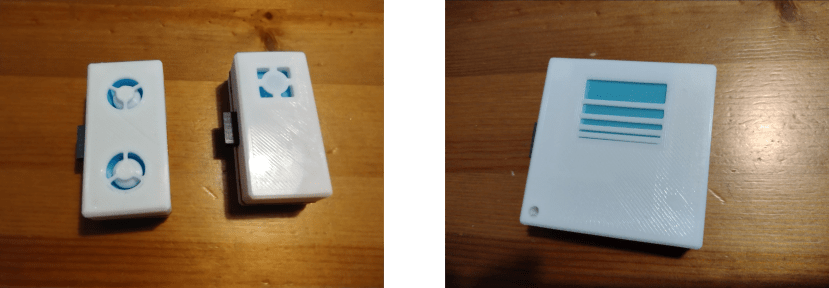

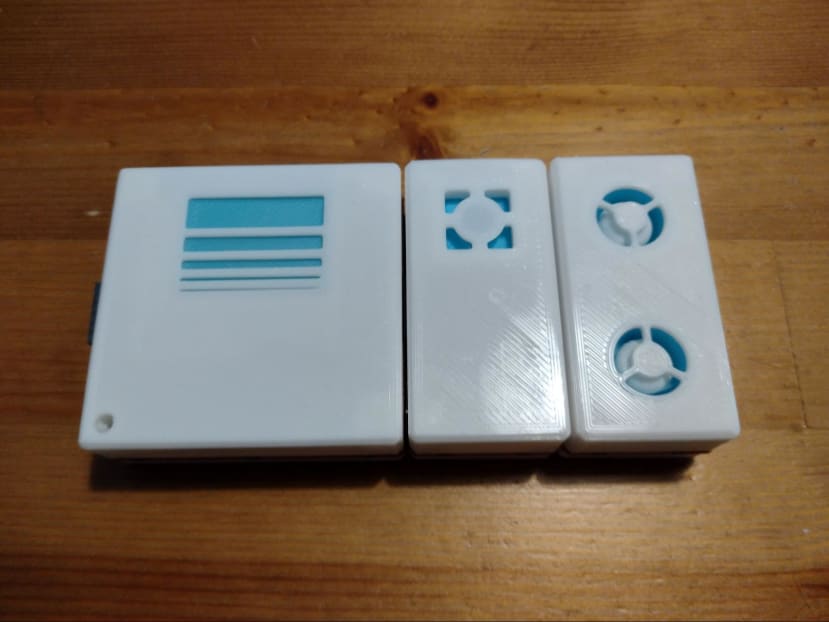

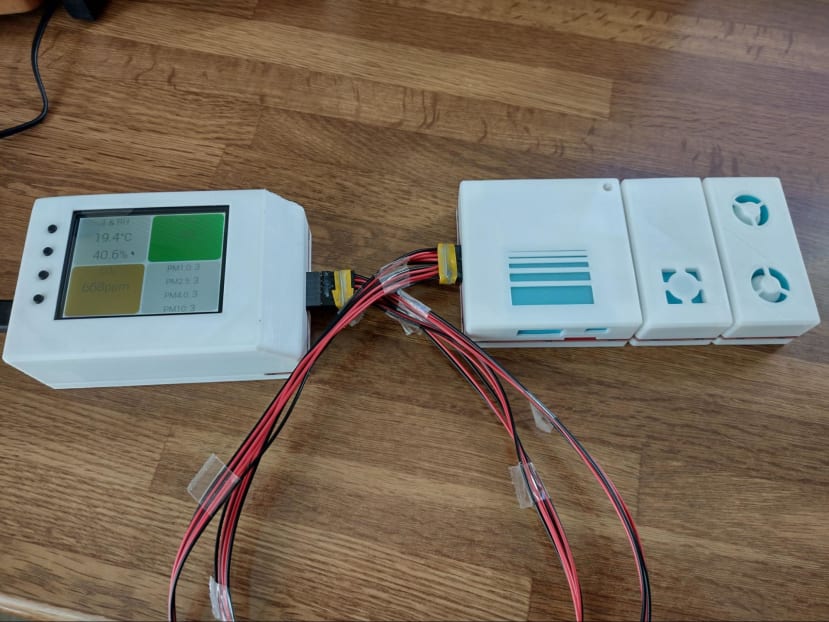

左から「VOC、温湿度センサー」「CO2センサー」「パーティクル(ホコリ、微粒子)センサー」のユニットが完成しました。

合体!

センサーユニットは横向きに合体できます。

合体の順番は決まっておらず、どんな順番でもOKです。しかも自分でセンサーユニットをつくって機能追加できるという夢設計!!(ソフト側も変更必要ですが...)

OSインストール

次にRaspberryPi(3B+)用OSをインストールします。OSはすでに用意されているのでイメージファイルをダウンロードしてマイクロSDに書き込みます。Raspberrypiを筐体に組み込む前にセンサーと接続し動作確認。マイクロSDの接触不良なのか、うまく起動せずに焦りましたが、接続部分を確認して再度電源ON!....無事に起動を確認しました。

続いて、Raspberrypiを筐体に組み込みます。先に組み立てたセンサーと合体させ、ESDKデバイスの完成です。

やったー!!完成。

計測成功

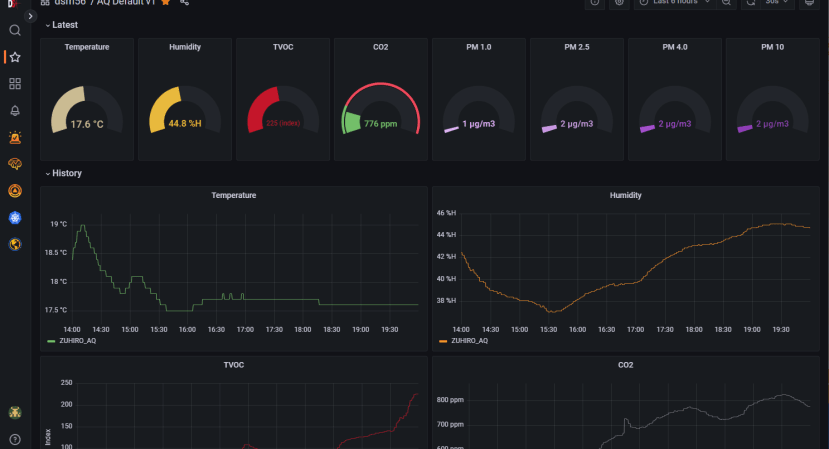

手順に従ってクラウドアップロードの設定もしたことでクラウドにもアップロードが可能になりました。

これで外出時の室内温度を計測することも可能です。

設置をどうする?

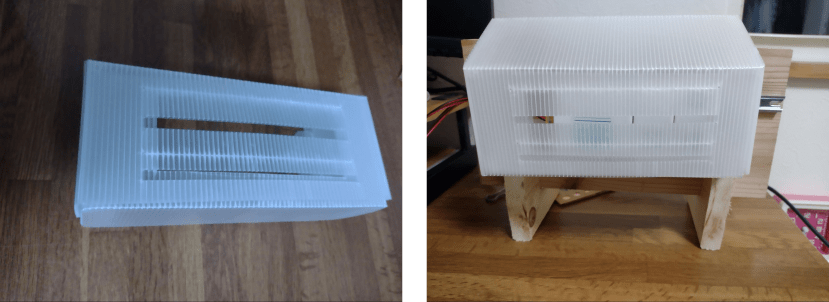

完成したESDKデバイスですが、どこに設置をするのがいいのか? ということで、ひとまず仮設用の台座を作成し、窓際に固定しました。

ESDKデバイスは設置場所は屋内を想定しているため、窓際に設置して日中は窓を開けることで外気温(に近い値)や、PM2.5などの微粒子を計測することができます。

とはいえ、これからは花粉の季節であり、できれば屋外の気温や微粒子を計測したいところです。そこで屋外に設置できるように改造していきます。

ちょっと改造

まずは、屋外設置のため次の2点を改造します。

- 雨からセンサー部を保護するためのカバーの作成。

- コントロールユニット部と、センサーユニット部の分離

1つ目のカバーの設置は、ESDKデバイスを軒下に設置するものの、風などで吹き込んできた雨で壊れないように簡易的なカバーを用意しました。

2つ目のコントロールユニットとセンサーユニットの分離を考えたのはいくつか理由があります。

・ESDKデバイスの電源コードを屋外に出したくない

・LCDの輝度が変更できないため屋外に出したくない

(屋外に出すとLCDが見えないことも理由)

ということでコントロールユニットとセンサーユニットの接続部を延長できるコードを用意しました。

フラットケーブルがあればよかったのですがそんなものは持ち合わせがなく、手元にあったケーブルを流用したため見た目は....ですが。

これにより、ドアを挟んで屋内にコントロールユニット、屋外にセンサーユニットを設置することができます。

また、プラダンを使って簡易ケースもつくりました。これならちょっとした雨の吹き込みも問題なさそうです。

今のところ、問題なくデータ計測できているので、安心です。

屋外の環境データの計測ができるようになったので、大気圧も計測し気象的な部分も分析してみたいところです。