デザインテクノロジーファイル回路図編

この記事を購読こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

こちらの記事の感想をお聞かせください。

初めに

前回の記事では、デザインテクノロジーファイルの概要と基本事項について紹介しました。

今回は回路図に絞ってデザインテクノロジーファイルの機能を解説していこうと思います!回路図に描画する線やそのスタイルを自分好みにカスタマイズできます。また、その設計スタイル(設計ルール)を保存することで、他の設計にも自分好みのスタイルを適用することができます。

ぜひ、自分だけの設計スタイル・ルールを設定してオリジナル基板CADを構成してみましょう!

デザインテクノロジーの設定内容

初めに回路におけるデザインテクノロジーファイルについて説明します。まずはDSPCBを回路図モード(schematic)にしましょう。

回路図モードになったらSettings > Design Technology...を選択します。

Design Technologyウインドウが開きます。

回路図におけるDesign Technologyは以下の6つのカテゴリが存在します:

- Pad Style

- Text Style

- Line Style

- Connections

- Nets

- Net Classes

これらの項目を順に説明していきます。

Pad Style

Pad Styleでは回路図パッド(Pad)のスタイルを編集できます。回路図でのPadとは下のように配線と部品をつなぐ部分のことを指します。デフォルト設定における未配線時は、下のようにパッドがクロス表示になります。

部品のプロパティで現在使用しているパッドスタイルを確認することができます。

では、試しにこのスタイルを変えてみましょう。Design Technologyウインドウを開きPad StylesタブでTerminal行の2列目をクリックします。※スタイル名の左にあるXマークは、そのスタイルが現在使用されていることを示しています。

するとドロップダウンリストが出ますのでその中のRoundを選択します。

選択できたら適用・OKをクリックします。

すると先ほどのパッドスタイルがクロス表示から円(Round)表示に変わりました。

また、その他の既存のコンポーネントにおいても、同じパッドスタイルが適用されている部品は下図のように変更されます。

パッドスタイルは部品が増え、使用されるスタイルが増えていくとDesign Technologyの項目も増えていきます。また、新たに自分でスタイルを設定したい場合は右のAdd Styleボタンを押して追加します。

Text Style

Text Styleでは回路図に使用するテキストのフォントなどを編集できます。

例えば、デフォルトだと日本語テキスト追加時にフォントがSystem Stroke Fontとなり文字化けする現象が起きます。テキスト追加後にプロパティなどからフォントを変更すれば治りますが、Design Technologyで設定しておけばその設定変更が必要ありません。

その他にもText Styleでは文字の大きさや下線の追加なども設定可能です。

では、Text Styleタブで編集していきます。変えたいスタイルのFont列にあるドロップダウンメニューを開いて、日本語フォントを選択します。

また、スタイルはいくつか種類があります。下の画像のNormalスタイル以外は、現在の回路図のコンポーネントに登録されている文字スタイルです。その為、コンポーネントが追加されてそのコンポーネントに新しいテキストスタイルが使用されていると、パッドスタイルの時と同様に項目が増えていきます。また、スタイル名の左にあるXマークはそのスタイルが現在使用されていることを示しています。

もちろん、スタイルは任意で追加することができます。例えば日本語テキストと英語テキストとでサイズやフォントを変えたいとします。

まず、右のAdd Styleボタンを押してスタイルを追加します。

押すと追加するスタイルの名前や、フォント、サイズなどを設定するウインドウが開きます。

Name、Font、Sizeにそれぞれ適当な値を入れていきます。上図は日本語テキストスタイルとして追加しました。英語テキストスタイルも同様に作ります。※Underlineのチェックボックスは下線を付けるかの選択ができます。

最終的に以下のようにスタイルを設定・追加しました。

追加・変更したら適用、OKをクリックします。

使うときは、Add Textモードで下図のようにStyleのドロップダウンメニューを押して追加したスタイルを選択します。

Line Style

続いてはLine Styleです。Line Styleでは回路図上の線のスタイルを設定できます。ここでの線に配線は含まれません。回路図記号の線や、外枠の線などオブジェクトの線のスタイルを編集します。

変更するにはDesign TechnologyウインドウのLine Stylesタブを開きます。

デフォルトでもいくつかスタイルがあります。スタイルにはそれぞれName(スタイル名)、Pattern(線の形状)、Width(線幅)、Dash Gap(点線、破線の間隔)成分があります。

Patternは線の形状を変更できます、Pattern列をクリックしてドロップダウンメニューを開くと下図のようになります。

PatternにはSolid(実線)、Dotted(点線)、Short Dashed(短い破線)、Long Dashed(長い破線)、Dashed & Dotted(破線と点線の混合)と種類があります。

破線および点線を選択すると最右の列のDash Gapが入力できるようになります。これは点・破線の間隔です。

Text Styleと同じようにAdd Styleボタンで任意にスタイルを追加できます。Add Styleボタンを押すとText Styleの時と同じようなウインドウが出てきますので、各パラメータを入力します。

使うときはAddメニューからSingle Lineなどのオブジェクト描画モードを選択します。その状態で右クリックを押して、Chage Style...を選択します。

すると、ウインドウが開きますので自分の追加したスタイル(今回はhighlight lineを追加しました)を選択してOKをクリックします。

この状態で線を引くと選択したスタイルが使用されます。

Connections

Connectionはコンポーネント同士の接続線のスタイルを変更できます。Connectionでは配線の幅とそのスタイル名を変えることができます。

これまでのスタイルと同様に、Add Styleボタンで新しいスタイルを追加することができます。

Nets

Netsでは配線のスタイルを編集できます。DSPCBでは回路図でコンポーネント同士を接続する時に線を引くと、その1本ごとに「ネット(Nets)」として名前が付きます。デフォルトでは+5VやGND、N0001というようなものです。Netsではその「ネット」に注目して、スタイルや設定を編集することができます。

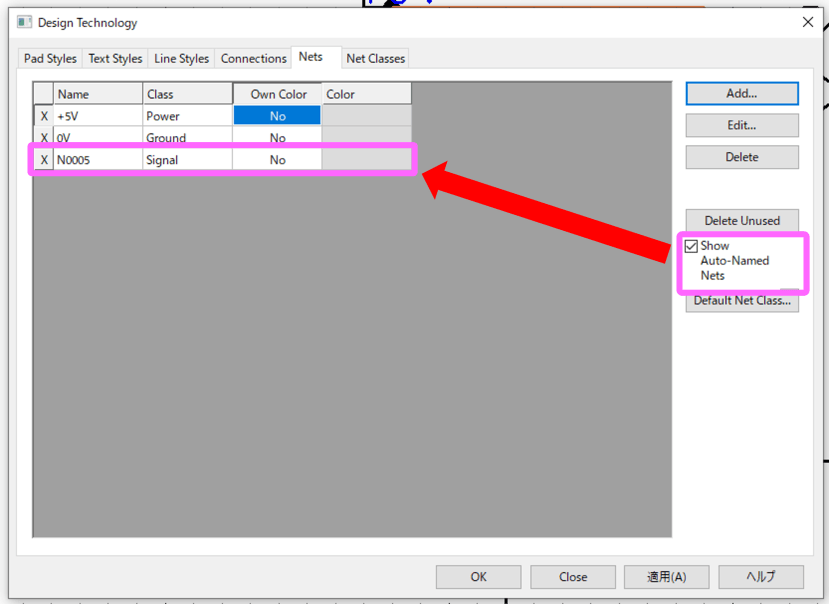

Design TechnologyウインドウのNetsタブを開きます。

今、回路図では簡単な回路を描画しています。そこで使われているバイアスネット(ネットクラスがPower、Ground)がウインドウに表示されているのがわかります。

ここではネット名、クラス(Power、Signal、Ground)、色設定の可否(使う場合は隣の列で色を選択可能)を設定できます。

また、右の項目にあるShow Auto-Named Netsのチェックボックスにチェックを入れると、今表示されている表示項目以外の自動で名前が付けられたネット(N0001等)の項目を表示して編集することができるようになります。

このスタイル編集では、例えば、あるセンサーのシグナル線は特殊な色・線幅にしたいというような、他の線と色で明確に区別したい場合などに便利です。

Net Classes

Net Classでは配線を「ネットクラス」ごとに注目して、その設定を編集できます。

編集できる項目はName(ネットクラスの名前)、Type(バイアスかシグナルのどちらか)です。

TypeはデフォルトでSignal、Power、Groundという3つのネットクラスが存在しています。回路図上の配線はこのどれかのネットクラスに属することになります。

ネットクラスではバイアス(電源線)を複数使う際に、そのバイアスをクラスで区別したい場合に有効です。例えば、1次側の電源は10Vで2次側は30Vだから、1次側の電源は「+10V」、2次側電源は「+30V」という電源クラスに設定したいとします。

ネットクラスを追加するときは今までのスタイル編集と同様にAdd Styleボタンを押します。

上図のように名前(Name)とTypeを選択してOKを押すと追加できます。

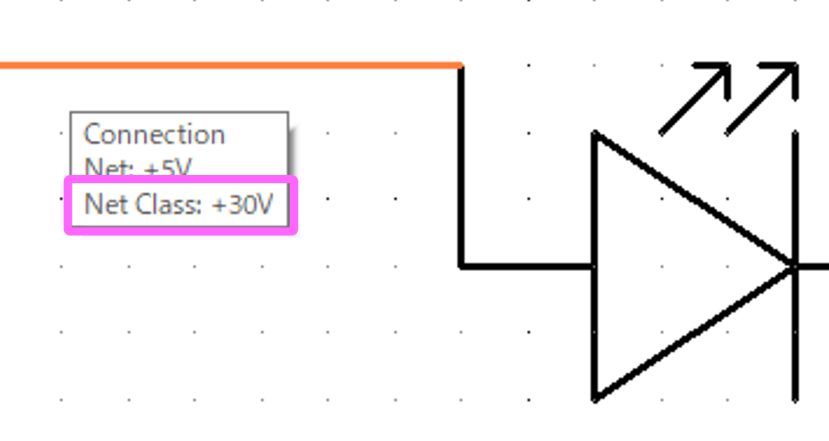

既存のネットに追加したネットクラスを適用するために、適用したい配線を選択>右クリックでChange Net...を選択します。

上図のウインドウからNet Classの項目で、追加したスタイル(今回は+30V)を選択してOKをクリックすれば適用できます。

確認してみると変更されているのがわかります。

今回の例では2つの電源クラスを区別するものを紹介しましたが、信号線(クラス)を電源クラスに、電源クラスを信号線に変更することもできます。

Design Technologyウインドウまとめ

以上がDesign Technologyウインドウで変更できるデザインテクノロジーファイルの内容です。長くなりましたので、簡単に下にまとめます。

- Line Style:”回路図の線”のスタイルを編集。配線ではなく、回路図記号自体の線の太さや線の種類(実線、破線等)を変更できます。

- Connections:配線スタイルを編集。スタイル名と配線幅を編集できます。

- Nets:バイアス(GND、-12V、+5V等)のネットの設定。バイアスネットをシグナルにすることや、PowerネットをGNDネットにすることが可能です。また、バイアスネットクラスの配線の色を編集できます。

- Net Classes:ネットクラスに関する設定。デフォルトではPower、Signal、Ground(Powerネット)が存在しており、配線はこれらのどれかに割り当てられます。新しくネットクラスを追加することで別の枠組みを作ることもできます。さらにPowerクラスをSignalクラスに、SignalクラスをPowerクラスに割り当てることができます。

カラー

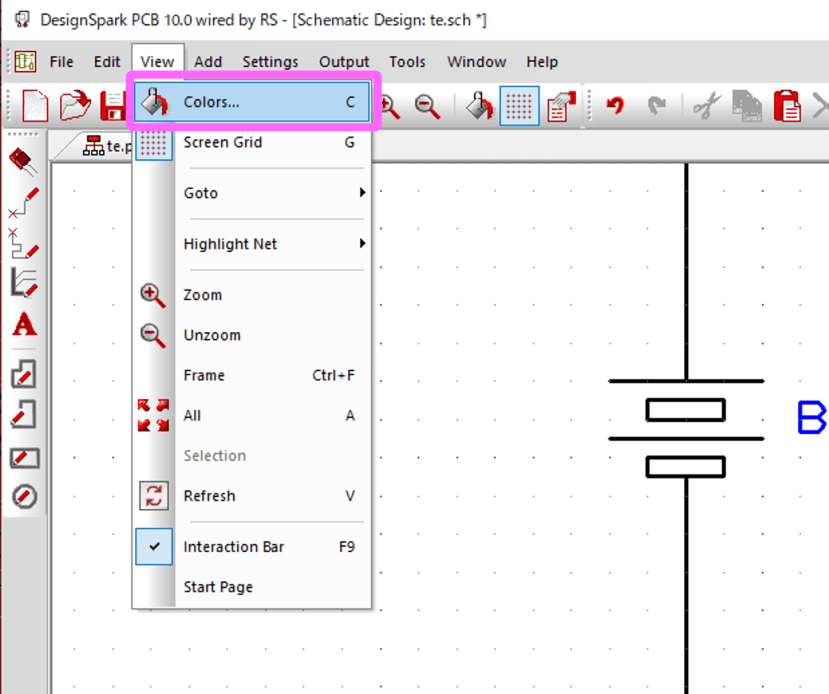

続いて、カラー(色)の設定についてです。カラーの設定はDesign Technologyウインドウではありませんが、こちらもデザインテクノロジーファイルで扱われます。つまり、カラーをデザインテクノロジーファイルに設定して保存することで、他のデザインの標準色として設定することができます。

設定ウインドウはView > Colorsまたはショートカットキー”C”で開くことができます。

回路図モードでのカラーウインドウ↓

ウインドウには通常のカラー項目(上部分)とハイライト項目(下部分)があります。

色の変更

各項目にはそれぞれ色を変更できるドロップダウンメニューがあります。これを開いて所望の色を選択します。

さらに、メニューの最下部にあるMore...を選択するとカスタムにカラーを設定できる、カラー設定ウインドウが開きます。

RGBでの色設定も可能で、設定した色を先ほどのドロップダウンメニューに追加することもできます。

チェックボックス

通常のカラー項目では、すべての項目にカラー名の左にチェックボックスが存在します。そのチェックボックスでは以下の3つの状態が選択可能です。

- Not Visible:非表示

- Visible:表示

- Visible but not Selectable:表示するが、色の選択は不可

各項目ごとに表示・非表示を選択します。表示する場合はカラーウインドウに選択されている色が使われます。

3つ目の状態Visible but not Selectableはカラーウインドウで色を変更できないが、別の設定の色を使用して表示するというものです。例えば、先ほどのDesign TechnologyウインドウのNets項目で色を設定したとしましょう。その色の設定を使いたい場合は、このチェック(Visible but not Selectable)を入れます。反対に、カラーウインドウの設定で表示させたい場合は通常のチェックを入れます。

その他、諸項目

通常のカラー項目にある「Symbol origin」では回路図記号の原点を表示・非表示を選択できます。オンにすると下図のようになります。赤い丸に×印が付いたマークが追加され、これが各回路図記号の原点となるものです(色は変更可能)。

「Junctions」では配線と配線が重なり結合する点(上図の黒点)の表示を選択できます。この設定をオンにしておくと、線が結合しているか否かが確認できます。

「Connected Pins」ではピンが線やコンポーネントに接続されているときに、ピンの表示を選択できます。回路図では基本的に何も接続されていないと、先ほどのPad Styleで編集したスタイルが表示されます。

配線を接続するとそのスタイルは消えます。

Connected Pinsのチェックを入れると、配線を接続してもこのスタイルを消えないようにできます。

あえて回路図のパッド(ピン)を意識して回路図を設計する際にはとても便利です。しかし、コンポーネントが接続されているかがわかりづらいので、複雑で規模の大きな回路ではあまりオンにしない方が良いでしょう。

最後にハイライト項目の「Unfinished Connections」と「Show All Unfinished Connections」についてです。Unfinished Connectionsはその名の通り、回路図上で何も接続されていない(ダングリング)配線をハイライトするかを選択するものです。

Unfinished Connectionsの下にあるShow All Unfinished Connectionsのチェックは、どちらか一端が収束していない状態でもハイライトするように選択できます。例えば、このオプションをオンにして下図のように配線が済んだ閉回路に線を追加するとします。この時途中で配線を終わらせると、赤くハイライトされます。反対にオプションをオフにしていると、ハイライトされません。

この設定は例えば、配線は必ずどこかの線とつながり、閉回路になっていることが重要な場合はオンにしておくと便利です。一方で、デザイン上一部開回路が必要な場合はオプションをオフの方が良いです。

設計ルールの出力方法

ここまで回路図におけるDesign Technologyファイルの中身を変更する方法を紹介してきました。自分好みに変更したDesign Technologyファイルを他の設計でも使いたい場合は、現在の回路図モードのDesign Technologyファイルを出力する必要があります。

出力方法はこのシリーズの第1弾である「プリント基板の設計ルールを統一化」のテクノロジーファイルを使った設計ルールの再利用の章で紹介しています。そちらをご覧ください。

終わりに

前回の記事に引き続き、デザインテクノロジーファイルについて紹介しました。回路図におけるデザインテクノロジーファイルの設定は、とてもたくさんあるのがご理解いただけたかと思います。また、今回説明しきれなかった細かい設定も多数あります、ぜひ一度ご自身の手で触れてみてください。そして、自分だけの基板CADにして設計をよりスマートにしましょう。質問や感想などはぜひコメント欄にお願いします!

次回はレイアウトにおけるデザインテクノロジーファイルについて紹介します。

シリーズ一覧

第1弾:プリント基板の設計ルールを統一化:デザインテクノロジーファイルの基本事項と共通設定

第3弾:デザインテクノロジーファイルPCBレイアウト編(Coming Soon...)